高気密高断熱住宅にする?しない?2025年省エネ義務化も解説

ついに、日本でも新築における断熱性能の最低基準があがる法改正されました。施行は2025年です。

しかし、高気密高断熱の家にしたことで「失敗した」「後悔している」といった声もあり、コストもかかるため本当に高気密高断熱の家にするべきなのか?また、どれくらいの気密性や断熱性があればいいのか?など不安になっている人もいることでしょう。

そこで今回の記事では、高気密高断熱住宅の落とし穴や、意識すべきポイント、失敗・後悔しないようにするためにはどうしたらいいか?をお伝えしていきます。

気密断熱の知識は、これから新築を検討されている人であれば、間取りを考える上でも避けて通れない話になりますので、参考にしてください。

家づくりするときに皆さんは「夏涼しく、冬暖かい家に住みたい」「ヒートショックが起きない家にしたい」というご希望があります。

でも、それが一体どの程度なのかを感覚的に実現することが難しいため、数値で見ると分かりやすいという事だと思います。省エネにも役立ち、健康に心地よく暮らすことが目的のこの、高気密高断熱という住宅性能ですが数値だけを追ってしまって後悔することもあるのが現実です。

まずは「高気密・高断熱」という言葉についてです。

「高気密」は気密性が高いことで、家の外と中のすき間が少なければ少ないほど、高気密住宅となります。

「高断熱」は断熱性が高いこと。気密性と同じくすき間がないことはもちろん大事ですが、壁に断熱材を入れることや、窓等から受ける外気の温度変化の影響を少なくすることで断熱性を高めます。家の外皮といわれる部分と外気との温度差による熱の移動を減らすイメージです。

ではそれぞれ性能を高めるとどうなるのかを話していきます。

気密性能と数値について

たとえば「冬、暖房をつけているのにすき間風が入ってきて部屋が全然温まらない」

これは、気密性が低いのが原因です。ぜひ、気密性は高い家に住んでいただきたい。気密性を表すには「C値」という数値を用い、気密測定によって計測することがで知ることができます。

C値は、家の中にどれくらいすき間があるかを数値化したもので、C値は小さいほど気密性が高いことを表します。

弊社イシハラスタイルが推奨しているのは、C値1.0以下。理想は0.5前後です。

断熱性能と数値について

断熱性能は「Ua値」という数値を用います。これは家の熱がどれくらい外に逃げやすいかを表した数値で、数値が高いほど熱が逃げていってしまう、外の熱の影響を受けやすい家となります。

では断熱性や気密性が高いとどうなるか?

夏は涼しく、冬は暖かい家になります。

多くの人が、家を建てるなら温度変化が少ない環境で住みたいと思いますよね。

快適な家での暮らしを目指すためには、高気密・高断熱住宅である必要があるのです。

もちろん、季節を感じたいから夏は暑くていいし、冬は寒い中こたつに入るのが好き。それよりもコストを下げたいという方もいらっしゃいますが、家の性能は建築時に決まってしまうことが多いので、適切な性能は確保することをお勧めします。

日本は先進国の中では断熱性能の水準が低いです。今までは基準値はあるものの実際にどの程度家づくりに盛り込むかは施主次第だったのですが、断熱性能を表す「断熱性等級」というものの基準値や内容が何度か見直され、2022年10月からは最高水準が2ランクも更新され、また、2025年以降に建てられる家は、下記表の断熱性等級4が最低基準と法改正され、日本の省エネレベルを世界基準に近づけようとする動きになってきています。

| 等級1 | |

| 等級2 | 断熱性は低く、冬は寒い。省エネも見込めない。 |

| 等級3 | そこそこの断熱性はあるが、高性能ではないため、省エネ性能は低め。新省エネ基準。 |

| 等級4 | 2016年に制定された、次世代省エネ基準。等級4なら比較的、省エネ住宅と言える。 |

| 等級5 | 2022年10月までの最高水準。「ZEH基準」 |

| 等級6 | 2022年10月1日より制定。一次エネルギー消費量をおおむね30%削減できる性能。 |

| 等級7 | 2022年10月1日より制定。一次エネルギー消費量をおおむね40%削減できる性能。 |

さきほど、断熱性が高いと夏は涼しく、冬は暖かい家になると言いました。

するとどうなるか。冷暖房の節約=省エネにつながります。したがって、高気密・高断熱住宅は省エネ住宅ということになるのです。断熱性等級をあげればあげるほど、省エネレベルがあがり、高気密・高断熱住宅ということになります。

とはいえ、断熱性等級をあげるのはそれぞれメリット・デメリットがあるので、それについて解説していきます。

高気密住宅、高断熱住宅にはメリットがたくさんあります。

大きくは「温度の安定」と「省エネ」ですが、もう少し細かい部分まで見ていきます。

一年通して温度が快適

エアコンを必要以上に稼働しなくても夏は涼しく、冬は暖かい。

ホテルやデパートなどで室内はもちろんロビーや廊下の温度も快適で、どこへ行くにも薄着で移動できるといった経験はありませんか?高気密・高断熱だと、そのような快適な生活を自宅で体験するイメージです。

寒さや暑さによる温度差によるストレスも減りますし、精神的にも健康になれるのもメリットの一つ。

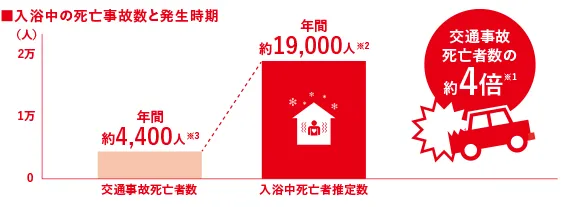

ヒートショックを防げる

ヒートショックは、冬場に起こりやすい、温度差による体の事故です。

お風呂に入る際、寒い廊下や脱衣所から急に熱い湯船に浸かったりすると、血圧が急激に乱高下します。

結果、心筋梗塞や脳梗塞などの疾患を起こしてしまうのです。

室内の温度変化は、ときに人命にも関わってきますので、高気密・高断熱住宅によってそれを防ぐことも大切です。

光熱費の削減につながる

高気密・高断熱住宅は省エネ住宅とも言われています。

年間通して温度がある程度保たれていれば、エアコンやホットカーペット、こたつ、扇風機などの家電を稼働する機会も少なくなります。冬に寒いと感じることが少なければ、お湯をわかす頻度も減るかもしれませんよね。

チリも積もれば山となるとは言いますが、大型家電以外の細かい光熱費も同時に、削減につながるのです。

今後の建築基準を満たした家になる

日本は2050年にはカーボーンニュートラル(CO2の排出量が創出量を合わせたらゼロ以下にし「CO2の排出実質ゼロ」にすること。)を目指していて、そのために2025年より施行される法改正が今回行われました。

また、2030年度には、温室効果ガスの排出量を46%削減(2013年度比)すると目標に掲げています。

今後いつ、また今回のような法改正が行われるかわかりませんし、この先、徐々に厳しくなっていくことは必須とも言えます。

自分たちの家が、数十年後に基準を大きく下回るようでは、資産としての価値も下がってしまうことにもつながります。

逆に、今より基準が下がることはないでしょうから、これから家を建てるのであれば、断熱等級4の最低水準は最低限クリアする(義務)として、断熱等級5や6を検討するのも良いでしょう。

ホコリが減り、掃除がラクになる

気密断熱とホコリになんの関連があるのか?と思う人もいるでしょう。

高気密の家であれば、家と外のすき間が少なくなることから、ほこりを含む外気の侵入を減らすことができます。

さらに、ホコリは静電気がある壁にくっつく性質がありますが、高気密高断熱住宅の場合は壁の表面温度と室温が近いと静電気が起こりにくく、結果ホコリが付着しづらいというのもあります。ずっと住む家なら、埃が少なく掃除はラクなほうがいいですね。

高気密・高断熱住宅にはデメリットもいくつかあります。

壁内結露が発生する可能性

高断熱にする=断熱材を入れるため、壁と断熱材の間にすき間ができることがあります。この作業は職人が手作業で行うため、どうしても施工する人によって差が出てきてしまうのは否めません。

壁内結露がおこると断熱性能が弱くなり、最悪、柱の腐敗につながることもあるので、できるだけそうならないよう、施工に慣れている工務店に依頼すると良いでしょう。

結露に強い断熱材もありますから、高断熱住宅を建てる際にはよく相談してください。

換気を十分に取る必要がある

高気密=すき間がなく密閉に近い状態なので、空気が循環してくれません。

そのため、匂いがこもったり、シックハウス症候群やアレルギーを引き起こすといったリスクも挙げられたりします。

しかし、現行法では24時間換気システムを導入する義務があるため、最低限空気の循環は確保でき、匂いがこもって取れないほどにはなりません。

換気のシステム、方法は工務店によっても考え方が違いますので相談してみるのが良いでしょう。

工費がかかる

気密や断熱に限ったことではなく、性能をあげようとすれば、少なからず工費はプラスされていきます。

優れた素材を使うだけでなく、求める性能によってはそもそもの構造も変えたりする必要も出てくるため、予算との相談は必要になるでしょう。

しかし、高断熱・高気密にすることで光熱費が抑えられたり、それこそZEH基準を満たす家になればグッと毎月の支出を落とすことができます。その辺のバランスも考慮しながら、20年30年スパンのコストで判断していってもらえるといいかもしれません。

実際、高気密高断熱の家に住んでみたけど「失敗した」「後悔している」といった声も少なからずあがっているのも事実です。

主に言われるのが

- 窓が少なく(小さく)部屋が暗い

- 思ったより冬が寒い

- 動線が悪く住みづらい

- 結露やカビが発生しやすい

などと言ったところ。

窓が少なく(小さく)部屋が暗い

気密性や断熱性を重視するために、窓を小さくしたり少なくしたりすることがあります。外気を伝えやすい窓を減らせば確かに断熱性や気密性を確保できるかもしれません。

ただその分、光が入ってくる量が減り、家の中全体が暗い印象になる可能性もあります。

リビングに大きな窓をつけたり、中庭を設計して解放感のある家にはできません。

思ったより冬が寒い

実はそこまで高断熱ではなかったケース。

「高断熱」という言葉の落とし穴でもあると思います。

断熱性の基準はUa値という数値で表すことができますが、どこからが高断熱と言えるかは曖昧です。

冬を暖かく過ごしたくて高断熱にこだわっている場合は、しっかりと数値で業者と計画立てるのが良いでしょう。

生活動線が悪く住みづらい

高気密・高断熱をあまりにも意識しすぎて、肝心な生活動線が悪くなってしまうケース。

とくに新しい家を建てるとなると、いくら頭の中でイメージしても実際に住んでみないとわからない、気づけないことって結構あるんです。その中でも生活動線は住みやすさに直結します。

- 勝手口がないからゴミ置き場まで遠回りしなくてはいけない

- 窓がある部屋まで洗濯物を運ばなくてはいけない

といったような具合で、生活動線を犠牲にしてまで高気密高断熱にこだわるのは注意が必要です。

結露やカビが発生しやすい

高気密であるゆえに、換気をしっかりしないと結露やカビが発生しやすくなります。結露は冬場、外の寒さと部屋の暖かさの温度差によって窓やサッシに結露が出ます。

カビは湿気が多く暖かい場所に発生するため、換気性能が悪いとカビが発生する可能性も。結露やカビを防ぐためには、換気性能をよくしないといけません。

実は「高気密・高断熱」には明確な基準が定められていません。

気密性能や断熱性能を計測して数値で表すことはできるのですが

それがどの数値をクリアしていれば高気密や高断熱であるというボーダーラインは実際のところ存在しないんですね。

家を建てる地域によっても家の内外の温度差も違いますし、家の大きさや間取りも違いますから、家に合わせて判断していく必要があります。

工務店やハウスメーカーが「うちは高気密・高断熱です」と言えば、そうなるのです。言ったもん勝ちというのが、現状。

でもここまできて、高気密高断熱の判断がわからないままでは困りますよね。

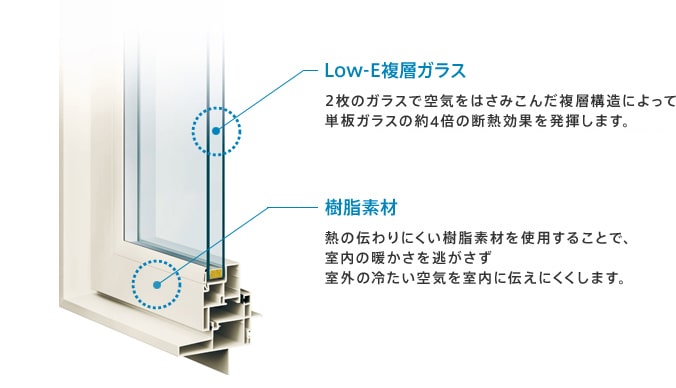

窓のサッシ性能を高くする(断熱性能)

家の中の断熱性能を大きく左右するのは、やはり窓です。

そこで最低でも「樹脂窓」を採用することをおすすめします。

窓ガラスに関しては、ペアガラスでOKです。トリプルガラスまでにしなくとも、ペアガラス+樹脂窓で最低限問題ないと思います。

樹脂窓とは、フレーム部分が樹脂素材でできている窓で、下の画像のようなものです。

引用:YKK AP

気密性能のC値について

気密性能は、動画でも別記事でも話してますが、C値1.0以下がひとつの基準になります。

2003年以降、24時間換気システムの設置が義務化されているのですが

この換気システムが正常に働く気密性能が、C値1.0と言われていて、2時間で家の空気が入れ替わります。

2時間で家の空気が入れ替わるというがシックハウス法で決められた換気回数0.5/hが守られる基準です。

まずは最低限C値1.0以下を目指し、理想は0.5を目標に設計していただいたらいいと思います。

気密は検査をしないと出せない数字となりますので、検査をしている会社でないとだめということになります。

断熱性能の基準について

断熱性能の数値(Ua値)については、HEAT20という団体が出している性能基準でいうところのG1以上を最低ラインとして考えるのが妥当だと考えます。おそらくこの基準は数十年後になっても、今の家が基準値以下の家になる恐れが低いからです。

各地域区分の代表都市で実現するための外皮平均熱貫流率UA値が表3です。代表都市以外での外皮平均熱貫流率UA値は、別途地域補正する必要があり。これがHEAT20が進める考え方です。イシハラスタイルのある愛知県は6地域です。

| 地域の区分 | 1・2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 代表都市 | 札幌 | 盛岡 | 松本 | 宇都宮 | 東京 | 鹿児島 | |

| 外皮性能水準別 外皮平均熱貫流率UA> [W/(m2・K)] | 平成28年基準 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |

| G1水準 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | |

| G2水準 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | |

| G3水準 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |

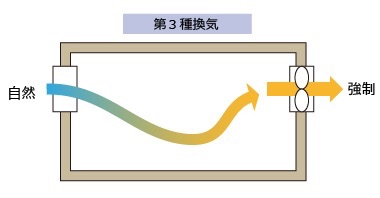

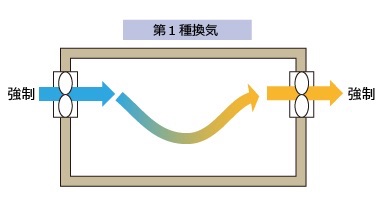

換気システムについて

第1種換気システムと第3種換気システムなら、もちろん第1種換気システムのほうがいいのですが

第3種換気システムでも高気密高断熱の家だと言えます。

第3種換気システムは、吸気は自然に行い、排気を強制的に行うシステムです。

第1種換気システムは、吸気も排気も強制的に行うシステムです。

後者のほうが費用がかかりますし、家づくりの方向性を決めるものでもあるので工務店と相談してください。

弊社イシハラスタイルでは基本的に、第3種換気システムを採用していますが、家の大きさや間仕切り、個室の多い家など、家の特性によって相性があります。

結局、高気密・高断熱はどこまで高めるのか

ここまでのお話しで、気密断熱性能をどこまで高めればよいかに対しての正しい答えはありません。

家を建てる予算の中で、快適に住まうための優先順位をどこに置くか次第というです。

極論、断熱等級を最大の7にすることで、一部の間取りやデザインが理想通りにならない可能性もあります。

例えば、窓を増やせばその分気密性や断熱性が落ちていきます。

窓は家の中でもっとも熱を伝えやすいからです。

100%すべて自分の理想とおりの家になることは、難しいと思ってください。

その中で、何をどこまで妥協し、気密性・断熱性を高めていくかを一緒に考えましょう。

その最低ラインとして、断熱等級4という基準が2025年から義務化されるので基本的にはある程度の気密断熱が保証され、省エネにもつながります。

ただ、ハイグレードではないので、より省エネになるZEH基準やそれ以上をどうしても目指したいのであれば、断熱等級5以上を目標に設計プランを立てていただくと良いのではないでしょうか。現在でも省エネの補助金が適用されるのは、断熱等級5以上で一次エネルギー消費量が20%以上削減される必要があります。国の政策・方針が求める基準を上回る必要があるということです。

高気密・高断熱の家を建てたい人が木を付けること

数値で表すことは、基準を決める際に必要なことです。

「夏涼しく、冬に暖かい家に住む」ことの本質を忘れないことが大切です。健康で長生きな人生を歩むために快適な生活空間を作ること、温めたり冷やした空気を家中が行き届くような間取りの計画、空間構成もとても重要です。

浴室やトイレなどもヒートショックが起きないように設計で工夫することができます。

また、検査によって施工ミスを減らし、一軒一軒適切に丁寧に作り上げられていることも性能には大きく影響します。

断熱材の施工も要領をまもり適切にできていなければ、しっかりとした性能を発揮することができないばかりか壁内結露の原因になったりもします。

ですので、イシハラスタイルでは第三者機関による断熱検査も行っており、フィードバックをしながら施工性の向上をはかっています。

気密検査も工事中に行い、家ごとのC値をチェックしています。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

イシハラスタイルは、愛知県西尾市で自然素材を使い長持ちする道具のような家を造っている工務店です。

| 断熱性能 | HEAT20 G2 レベル目標 Ua値0.46 (プランにより変動あり) |

| 気密測定 | 全棟気密測定 C値1.0以下保証 |

これを推奨値として、まずは設計プランのご提案をさせていただきますが、もちろんご要望次第ではよりグレードの高い、高気密・高断熱住宅を目指すこともできますし、昨今人気のある土間リビング(1F面積の半分以上が土間コンクリート床)でもUa値は0.56のG1レベルはクリアしております。

西尾市近郊、愛知県三河エリアで高気密・高断熱の家を建てたいとご検討されているのであれば

お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

毎週お届け、メールマガジンもご登録お願いします。有益な情報をお送りします。

イシハラスタイルの家づくりへの思いを詰め込んだデジタルカタログも無料DLできます。

ぜひ、道具のような家が気になるかた、長持ちする家を建てたいという方はご覧ください。